Le SAGE, un outil de planification au service de l’eau

Un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l’eau en 1992. Il vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur un périmètre hydrographique cohérent, le bassin versant.

Sa portée juridique a évolué en 2006 avec la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dite LEMA, qui l’a doté d’un règlement. Le premier SAGE Estuaire de la Loire a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 9 septembre 2009, il a été suivi d’un second SAGE approuvé par arrêté inter-préfectoral le 31 décembre 2024 actuellement en vigueur.

Le SAGE Estuaire de la Loire

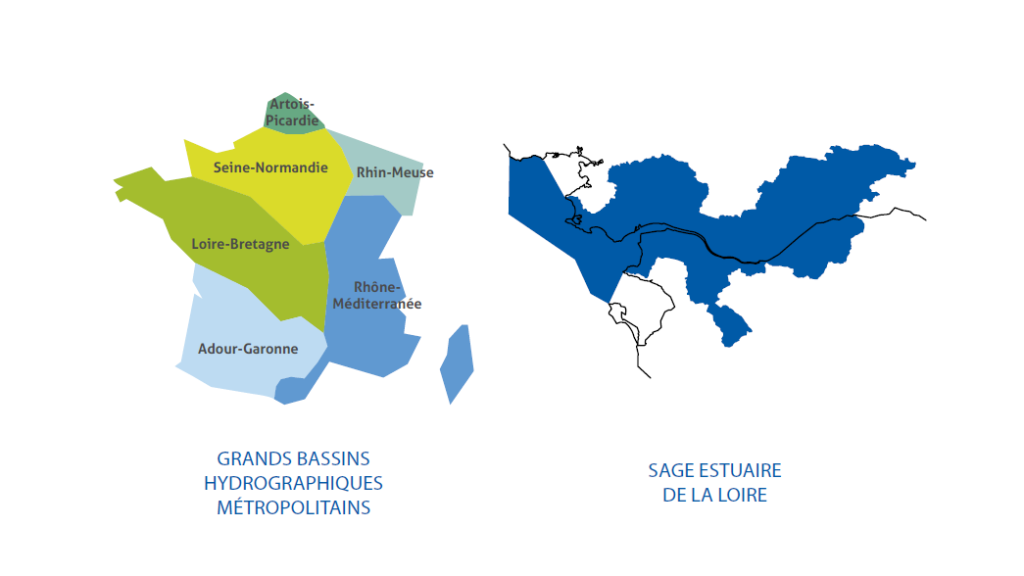

Le SAGE Estuaire de la Loire couvre un territoire de 3855 km2, regroupe 158 communes et plus d’un million d’habitants. Il est la déclinaison locale du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne qui établit les grandes orientations pour préserver l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Loire et des bassins versants côtiers bretons. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. Introduit par la loi sur l’eau de 1992. Depuis 2006 et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dite LEMA , c’est lui qui vise à atteindre le bon état des eaux défini en 2000 par la Directive-cadre européenne sur l’eau, dite DCE .

Le SAGE Estuaire de la Loire doit également être compatible avec le Plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne (PGRI).

Grands bassins hydrographiques métropolitains

Le SAGE fixe pour six ans des objectifs adaptés aux enjeux du bassin versant de l’estuaire. Il vise à concilier les différents usages de l’eau (alimentation en eau potable, agriculture, industrie,etc.) avec la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques. Il intègre également les adaptations nécessaires pour faire face aux impacts du changement climatique.

Cette gestion équilibrée et durable de la ressource en eau répond à l’objectif de bon état des masses d’eau introduit par la Directive-cadre sur l’eau (DCE).

Porté par la Commission Locale de l’Eau

Le SAGE Estuaire de la Loire a été élaboré par la Commission locale de l’eau (CLE). Véritable parlement de l’eau, cette assemblée délibérante regroupe trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (représentants du monde agricole, de consommateurs, de défenseurs de l’environnement, d’industriels, etc.), l’Etat et ses établissements publics.

La CLE du SAGE Estuaire de la Loire regroupe 68 membres et s’appuie sur une structure porteuse, le Syndicat Loire aval (SYLOA) qui assure le secrétariat administratif, technique et l’animation de la CLE. Il est maître d’ouvrage des études stratégiques sur le bassin.

Découvrez le SAGE Estuaire de la Loire en vidéo

La DCE, la LEMA : quelques repères juridiques

La DCE fonde la gestion de l’eau à l’échelle de toute l’Union européenne. Elle identifie l’eau comme « patrimoine commun de la nation » et établit le cadre pour sa gestion et sa protection.

Elle introduit un certain nombre de notions et d’objectifs essentiels :

- La gestion de l’eau dans une perspective de développement durable.

- La prise en compte de toutes les eaux, qu’elles soient douces, saumâtres, salées, superficielles, souterraines ou littorales.

- La notion de bon état écologique des masses d’eaux .

- Une logique de résultat, avec des sanctions possibles pour toute nation n’ayant pas atteint les objectifs de bon état.

La LEMA succède à deux textes fondateurs de la gestion de l’eau en France : la loi sur l’eau de 1964, qui introduit la notion de bassin versant, crée les agences de l’eau et les comités de bassin ; la loi sur l’eau de 1992 qui insiste sur la nécessité de protéger la qualité et la quantité de la ressource, et crée les SDAGE et les SAGE.

La LEMA adapte les dispositions des deux textes aux impératifs de la DCE.

La directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM, 2008), qui vise à parvenir au bon état écologique du milieu marin européen, et la directive Inondation, qui entend réduire les conséquences négatives liées aux inondations, viennent compléter ce dispositif législatif.